Bewältigen Digitalkameras einen zu geringen Dynamikumfang?

Die Digitalfotografie hat zwar qualitativ weitgehend mit der Silberhalogenidfotografie gleichgezogen und sie zum Teil sogar übertroffen, aber den Bildwandlern der Digitalkameras wird noch immer eine unzureichende Fähigkeit nachgesagt, große Helligkeitsunterschiede zu bewältigen. Als Beleg hierfür sollen Digitalbilder mit ausgefressenen Lichtern dienen, also weißen Flächen ohne jegliche Zeichnung. Solche Flächen können recht ausgedehnt sein, wenn beispielsweise der eigentlich blaue Himmel weiß abgebildet wird. Die Kritik hat einen wahren Kern, aber die Problematik ist komplexer und längst nicht immer ist ein vom Sensor nicht mehr bewältigter Motivkontrast ausschlaggebend für ein unbefriedigendes Bildresultat. In diesem Zusammenhang werden Einflussgrößen wie der Dynamikumfang, die Farbtiefe und die Gradation oft durcheinander gebracht und miteinander verwechselt.

Die Referenz: Silberhalogenidfilm

Auch im Bereich der analogen Fotografie ist es nicht generell so, dass Silberhalogenidfilme keine Probleme mit hohen Motivkontrasten hätten. Tatsächlich kann Farbnegativfilm einen recht hohen Dynamikumfang bewältigen; um so mehr, seit es Farbfilme mit mehreren, unterschiedlich empfindlichen Schichten pro Grundfarbe gibt. Selbst wenn die Schicht mit der Nennempfindlichkeit bereits überbelichtet ist, kann die niedrigerempfindliche Schicht noch Helligkeitsunterschiede registrieren; daher reagieren diese Filme auf eine Überbelichtung sehr gutmütig. Wer seine Abzüge nicht in der eigenen Dunkelkammer herstellt, wird leichte Fehlbelichtungen meist nicht bemerken, da sie das Labor automatisch kompensiert. Die feinkörnigere niedrigempfindliche Schicht sorgt sogar für einen Zuwachs an Auflösung und Farbsättigung, wenn man den Film unter seiner Nennempfindlichkeit belichtet.

Ganz andere Erfahrungen macht der Fotograf, der mit Umkehrfilm arbeitet. Diapositive haben einen höheren Kontrast als Farbnegative und einen minimalen Belichtungsspielraum. Eine leichte Unterbelichtung vertragen sie noch eher als eine Überbelichtung, die sich in ausgefressenen Lichtern äußert. Das Dia ist ein Endprodukt und nicht mehr nachträglich zu korrigieren; daher ist sich der Diafotograf bewusst, sehr genau belichten zu müssen, um den geringen Dynamikumfang des Umkehrfilms optimal zur Wiedergabe des Motivkontrasts auszunutzen.

Sensor und Dynamikumfang

Zu den dunklen Tonwerten hin beschränkt das Rauschen des Sensors den Kontrast, den dieser noch wiedergeben kann: Zufällige Schwankungen der ausgelesenen Ladungsmenge um den Sollwert machen es unmöglich, kleine Ladungsmengen noch zuverlässig zu unterscheiden, denn die zufälligen Anteile sind dann stärker als das eigentliche Signal. Die gesammelte Ladungsmenge steigt proportional zur Lichtmenge, aber wenn immer mehr Licht auf ein Sensorelement fällt, gerät es an einem bestimmten Punkt in den Sättigungszustand; es übersteuert dann und kann noch höhere Lichtstärken nicht mehr unterscheiden. Im Bild rechts sieht man den Effekt: Die Belichtung auf das im Schatten stehende Modell führt zur Überbelichtung des Hintergrunds: Das eigentlich braune Dach des Tempels ist völlig überstrahlt und lässt keine Details mehr erkennen.

Der vom Sensor bewältigte Dynamikumfang ist das Verhältnis zwischen der Helligkeit, ab der Übersteuerung eintritt, und der Helligkeit, die eine Ladung in Höhe des Rauschens erzeugt. Zu einer Vergrößerung des Dynamikumfangs kann daher sowohl eine Vergrößerung der speicherbaren Ladungsmenge wie auch eine Verringerung des Rauschens beitragen.

Vergleicht man nun das Verhalten eines Sensors mit dem eines Farbnegativfilms, so zeigt der Film zwar eine geringere Neigung zu ausgefressenen Lichtern; in den Schatten hingegen entscheidet der Signalrauschabstand über das Ende des bewältigbaren Dynamikumfangs, und hier sind manche Sensoren dem Film überlegen, dessen Körnigkeit schon frühzeitig die Detailzeichnung überdeckt (siehe www.clarkvision.com/imagedetail/dynamicrange2). So relativiert sich die angebliche Unterlegenheit der Digitalfotografie, denn den geringeren Spielraum für Überbelichtungen gleicht ein größerer Spielraum für Unterbelichtungen aus.

Farbtiefe

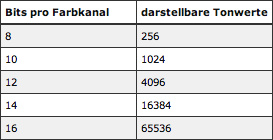

Die Beziehung zwischen Helligkeit und Ladung ist analog, wie ja auch der Bildwandler ein rein analoges Bauelement ist. Die aus dem Sensor ausgelesenen Ladungen werden erst von einem Analog/Digital-Wandler quantisiert, also in eine feste Anzahl diskreter Stufen umgesetzt, die man durch einen digitalen Wert beschreiben kann. Je mehr Bits der Analog/Digital-Wandler für diese Werte nutzen kann, desto größer ist die Zahl der Stufen und desto feiner werden die Tonwerte aufgelöst:

Eine Farbtiefe von 10 bis 12 Bit pro Kanal ist typisch für Kompaktkameras, während Spiegelreflexkameras meist mit 14 Bit deutlich mehr Tonwerte auflösen können. Die Zahl der Bits und damit die Farbtiefe steht aber nur in einem indirekten Zusammenhang mit dem Dynamikumfang. Eine große Fabtiefe garantiert noch nicht, dass man einen großen Kontrastumfang wiedergeben könnte; andererseits muss man das breite Tonwertspektrum eines Sensors mit besonders großem Dynamikumfang auch entsprechend fein auflösen. Wenn man nämlich eine geringe Zahl von beispielsweise 256 Tonwerten nur weiter streckte, würde die Vergrößerung des Dynamikumfangs mit einer gröberen Tonwertdifferenzierung vor allem in den Schatten erkauft. Aufgrund des linearen Zusammenhangs zwischen Lichtstärke und Ladung bedeutet eine Halbierung der Lichtstärke, beispielsweise beim Abblenden um eine Blendenstufe, eine Halbierung des Tonwerts. Von den 4096 Tonwerten eines 12-Bit-Raw-Formats entfallen also die Hälfte (2048) auf die höchste Blendenstufe und 1024 auf die zweite; für die zehnte Blendenstufe bleiben nur noch vier Tonwerte übrig. Und auch hier spielt wiederum das Rauschen mit hinein: Falls die durch Rauschen verursachten Schwankungen der Tonwerte die Höhe der vom Analog/Digital-Wandler aufgelösten Stufen übersteigen, wird die gemessene Ladung gelegentlich eine oder gar mehrere Stufen über oder unter dem richtigen Wert einsortiert werden, und das tatsächliche Auflösungsvermögen für Tonwerte wäre dann geringer als die Zahl der Stufen.

Gradation

Der Dynamikumfang des digitalen Bildes hat wiederum nichts mit dem Bildkontrast zu tun. Nehmen wir als Beispiel ein Bild, das einen extremen Dynamikumfang wiedergibt: eine Aufnahme, die Motive im prallen Sonnenlicht ebenso wie solche im Schatten vereinigt; sogar die Sonne selbst wäre im Bild sichtbar. Trotz der großen Helligkeitsunterschiede könnte man sowohl Motive im Schatten erkennen wie auch die Sonnenscheibe sauber vom blauen Himmel separieren. Schon das menschliche Auge kann solche Helligkeitsunterschiede nur bewältigen, weil es die Szenerie abtastet und sich dabei immer wieder an wechselnde Helligkeiten anpasst, und um die Sonnenscheibe zu sehen, müssten wir blinzeln. Die Wiedergabe eines so extremen Dynamikumfangs ist aber auch mit den Mitteln der Digitalfotografie möglich: Man muss die Kamera dazu auf ein Stativ montieren und mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungseinstellungen machen, die man später in einem Bildbearbeitungsprogramm zu einem Bild mit vergrößertem Dynamikumfang kombiniert.

Allein damit, dass man den großen Dynamikumfang zwischen Schatten und direktem Sonnenlicht in den digitalen Bilddaten beschreiben kann, hat man aber noch nicht das Problem gelöst, diesen Dynamikumfang auch wiederzugeben. Selbst ein großes Dia vor einem Leuchtkasten schaffte das nicht, und die Helligkeitsunterschiede, die Monitore oder gar Abzüge reproduzieren können, wären noch viel geringer. Weder ist ein „schwarzer“ Bildschirm wirklich schwarz, noch kann es das hellste Monitorbild mit dem gleißenden Sonnenlicht aufnehmen. Glücklicherweise ist es aber auch gar nicht nötig, die realen Helligkeitsunterschiede zu reproduzieren. Schon vor Erfindung der Fotografie wussten Maler, dass sie die Sonne, den Vollmond oder auch nur ein Feuer glaubwürdig wiedergeben konnten, obwohl ihre Bilder sehr viel weniger Licht reflektierten als von diesen Lichtquellen ausging. Unser Gehirn lässt sich sehr bereitwillig betrügen, und ein geringer Tonwertunterschied reicht schon hin, einen viel größeren Unterschied in der Realität andeutend wiederzugeben. Wenn die Motive nicht direkt benachbart sind, muss man überhaupt nicht mehr differenzieren – es irritiert nicht, wenn ein von der Sonne beleuchtetes Motiv genauso hell wie die Sonne selbst dargestellt wird; nur lokal erwarten wir einen hinreichend hohen Kontrast der Tonwerte.

Wie kann man nun das Tonwertspektrum der Bilddaten in das schmalere Tonwertspektrum komprimieren, das Monitore oder Fotopapiere wiedergeben können? Im einfachsten Fall würde man die hellsten und dunkelsten Tonwerte des Bildes mit den hellsten beziehungsweise dunkelsten Tonwerte des Ausgabemediums wiedergeben und die Tonwerte dazwischen linear interpolieren. Das Ergebnis fiele dann allerdings sehr flau aus – eine lineare Gradationskurve kann auch ein großes Tonwertspektrum wiedergeben und behandelt dabei alle Tonwerte gleichwertig, aber die einheitliche Kompression aller Tonwerte auf den geringen Dynamikumfang des Monitors oder Fotopapiers würde die für die Bildwirkung wichtigsten mittleren Tonwerte auf wenige Schattierungen von Grau reduzieren.

Eine ideale Gradationskurve sieht daher anders aus. Bei den hellsten Spitzlichtern und den dunkelsten Schatten (hier grau dargestellt) lohnt es sich gar nicht mehr, die Tonwerte zu differenzieren; sie können daher als reines Schwarz oder Weiß wiedergegeben werden. Die bildwichtigsten mittleren Tonwerte (grün) brauchen einen hohen Kontrast; hellere und dunklere Tonwerte (rot) sollen zwar noch unterschieden werden, aber man kann sie mit einer zunehmend flacheren Gradationskurve wiedergeben. Die Tonwerte in den Schatten und Lichtern werden also stärker komprimiert, damit mehr Platz für eine geringer komprimierte und daher kontrastreichere Wiedergabe der Mitteltöne bleibt. In schwierigen Fällen kann man die Umsetzung der Tonwerte von Bildteil zu Bildteil variieren, so wie man in der Dunkelkammer einzelne Motive abwedelt oder nachbelichtet.

Die Anwendung der Gradationskurve staucht das Tonwertspektrum an einigen Stellen, streckt es aber dafür an anderen. Hier zahlt sich eine große Farbtiefe des A/D-Wandlers aus, denn würden von vornherein nur – wie im späteren JPEG- oder TIFF-Bild – 256 Tonwerte aufgelöst, müssten in allen Bereichen, in denen der Kontrast angehoben und die Tonwerte gestreckt werden, Lücken im Tonwertspektrum aufreißen.

Interne Bildverarbeitung

Vor einer ganz ähnlichen, wenn auch weniger extremen Aufgabe steht die Bildverarbeitungseinheit jeder Digitalkamera. Die mit einer hohen Farbtiefe von meist 10 bis 14 Bit pro Kanal digitalisierten Rohdaten des Sensors müssen so auf die 8 Bit pro Kanal eines JPEG-Bilds komprimiert werden, dass Tonwerte und Farben auf dem Bildschirm und im Druck einen Eindruck wiedergeben, der den Erinnerungen des Fotografen entspricht – und in der Erinnerungen sind der Kontrast und die Farbsättigung stets höher, als sie es tatsächlich waren. Die interne Bildverarbeitung schneidet also mutmaßlich uninteressante extreme Tonwerte ab und setzt die verbliebenen Werte mit einer nicht-linearen Gradationskurve in die 256 Tonwerte des JPEG-Bildes um. Noch bessere Resultate kann man erzielen, wenn man, soweit verfügbar, das Raw-Format wählt und den Kontrast manuell optimiert.

Digitalkameras der unteren Preisklasse verstärken den Kontrast und die Farbsättigung oft so stark, dass zugunsten kontrastreicher Mitteltöne ein großer Teil der vom Sensor noch differenzierten Tonwerte in den Lichter und Schatten geopfert werden. Leider ist die Gradationskurve meist fest vorgegeben. Bei Kameras, die Rohdaten speichern können, bleibt die Möglichkeit, im Raw-Konverter eine eigene Gradationskurve anzuwenden. Wenn die Kamera verschiedene Kontrast- und Farbsättigungseinstellungen anbietet, kann man die Farb- und Tonwertwiedergabe oft durch die Wahl niedrigerer Werte verbessern.

Eine S-förmige Gradationskurve, die den Kontrast der Mitteltöne zu Lasten von Lichtern und Schatten erhöht, weist eine oberflächliche Ähnlichkeit mit der Tonwertkurve des Farbnegativfilms auf, dessen Schwärzungsgrad zu den Lichtern immer weniger zunimmt. Diese Abflachung der Kurve ist für die Gutmütigkeit des Farbnegativfilms gegenüber einer Überbelichtung verantwortlich, und daher liegt der Fehlschluss nahe, eine Gradationskurve ähnlicher Form könnte auch bei Digitalkameras ausgefressene Lichter vermeiden. Die Überstrahlungen entstehen allerdings schon im Sensor, dessen Elemente ab einer bestimmten Lichtstärke abrupt übersteuern. Die Gradationskurve kann nur noch die Kontrastwiedergabe der vom Sensor differenzierten Tonwerte beeinflussen, aber keine verlorene Lichterzeichnung wieder herbeizaubern. Umgekehrt neigen Kameras, deren Gradationskurve linearer verläuft, deshalb nicht stärker als andere zu ausgefressenen Lichtern. Die Reaktion auf eine Überbelichtung wird durch die Kennlinie des Sensors bestimmt, und diese lässt sich nicht verändern; sie ist auch bei allen aktuell verbreiteten Sensortechnologien weitgehend gleich.

Dennoch kann man mit einer Manipulation der Gradationskurve einen etwas größeren Spielraum für Überbelichtungen schaffen. Dazu muss man die Mitteltöne leicht anheben; die Schattenpartien werden dann kontrastreicher, die Lichter dagegen mit weniger Kontrast abgebildet. Dies setzt voraus, dass man entweder eine eigene Gradationskurve laden kann oder im Raw-Modus fotografiert. Die Anhebung der Mitteltöne lässt das Bild heller erscheinen, obwohl sich die Belichtung insgesamt nicht verändert hat. Man kann nun im Gegenzug etwas knapper belichten und erhält dann denselben Helligkeitseindruck wie von einem normal belichteten Bild mit der ursprünglichen Gradationskurve, dehnt aber den Dynamikumfang zu den Lichtern hin etwas aus. Dies ist kein Allheilmittel, denn nicht für jedes Motiv ist eine solche Gradationskurve gut geeignet; der höhere Kontrast in den Schattenpartien verstärkt überdies das Rauschen. Etwa 1/3 bis 2/3 EV kann man aber auf diese Weise für eine bessere Durchzeichnung der Lichter gewinnen, wenn es die Situation erfordert.

Fazit

Alle manuellen Eingriffsmöglichkeiten können die charakteristische Weise, in der ein Sensor Lichtstärken in Ladungen umwandelt, nicht beeinflussen. Helle Tonwerte, die den Sensor übersteuern lassen, kann weder die interne Bildverarbeitung der Kamera noch eine spätere Konvertierung der Rohdaten wieder herbeizaubern. Dunkle Tonwerte, die im Grundrauschen des Sensors untergehen, kann man allenfalls in großen unstrukturierten Flächen wiederherstellen. Die optimale Tonwertwiedergabe im späteren Bild setzt daher zu allererst eine optimale Belichtung voraus, die im Zweifelsfall eher zu knapp als zu reichlich ausfallen sollte, um den Vorsprung des Sensors am unteren Ende des Tonwertspektrums auszunutzen. Kameras, deren Sensoren einen besonders großen Dynamikumfang bewältigen können, sind bei Motiven mit großen Helligkeitsunterschieden im Vorteil, weil man reichlicher belichten und damit das Rauschen in den Schatten verringern kann, aber auch ein vergrößerter Dynamikumfang macht eine präzise Belichtungsmessung nicht überflüssig. Ausgefressene Lichter können in jedem Fall auftreten, und sie sind zunächst einmal kein Indiz für einen unzureichenden Dynamikumfang, sondern für eine Überbelichtung. Erst wenn sich herausstellt, dass unterschiedliche Belichtungswerte nur die Wahl zwischen Tonwertverlusten in den Lichtern oder Schattenpartien lassen, kann man den Sensor dafür verantwortlich machen.

Eine große Farbtiefe ist für eine feine Auflösung der Tonwerte nötig, die genug Spielraum für die spätere Kontrastoptimierung lässt. Sie ist aber für sich genommen kein Hinweis auf einen großen Dynamikumfang, denn der Output eines Sensors mit geringem Dynamikumfang könnte ebenso fein quantisiert werden wie der eines Sensors mit großem Dynamikumfang. Die Auflösung der Tonwerte ist dabei nicht beliebig steigerbar, denn wenn die kleinsten noch unterschiedenen Ladungsstärken unterhalb des Rauschniveaus liegen, bleibt die hohe Tonwertauflösung theoretisch.

Der Kontrast des gespeicherten JPEG- oder TIFF-Bilds wird durch eine meist vorgegebene Gradationskurve bestimmt, die den Kontrast im mittleren Tonwertbereich anhebt und für unmittelbar ansprechende Bildergebnisse sorgen soll. Manche Hersteller übertreiben es dabei und opfern dem Kontrast auch Zeichnung in den Lichtern und Schatten, die der Sensor noch registriert hatte. Mit einer leichten Reduzierung von Kontrast und Farbsättigung erhält man meist Bilder mit größerem Tonwertreichtum, die noch Spielraum für nachträgliche Optimierungen in einem Bildbearbeitungsprogramm lassen. Naturgemäß bietet ein Raw-Format die besten Voraussetzungen dafür, die vom Sensor aufgelösten Tonwerte so zu stauchen und zu strecken, wie es das jeweilige Motiv verlangt.